电台著名主播:演出带领我穿越时空

基蒂•奥尼尔女士(Kitty O'Neal)是著名的KFBK电台下午新闻的主持人和KFBK生活方式编辑。她报导过包括总统就职典礼、格莱美奖和十六次奥斯卡典礼在内的大型活动。神韵让她赞叹不已:“令人叹为观止!非凡无比!我被她带领着穿越时空,去到另外一个世界。”

奥尼尔女士在亚太地区长大,非常喜爱亚洲文化。 “但我从没见过神韵这种水准的演出。那些背景天幕精美极了!服装设计非常精美而巧妙,色彩与天幕背景浑然一体;舞蹈是如此精致,非凡。那个戴着银首饰的苗族女子舞蹈是如此奇妙、引人入胜;那些美丽、优雅的仙娥象在舞台上滑行……。实在太壮观了!”

奥尼尔女士认为观赏神韵是感受古老的中华文化的难得机会,“她非常美丽,非常有内涵,我会向所有爱好文化和艺术的人士推荐。”

作家:对真理和神性的渴望

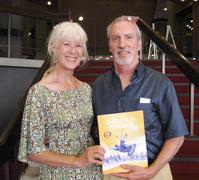

塞缪尔•米尔斯(Samuel Mills)先生是作家、艺术家和慈善家,他帮助成立了独立电影制作公司(Front Street Pictures),他也是慈善机构Equal Access组织的董事会成员。米尔斯先生为神韵深深感动:“这个晚会很启发人向上,那些歌词非常美,从中能感受到那种对真理和神性的渴望。”

“我从中看到佛家、儒家的思想,还有更古老的元素,呈现出的天神与世人的关系,这非常美好。其实真理早已存在,我们要去寻找。最简单的方式就是做个好人,有好的语言、行为和思想。我认为,我们每个人在心中都与神有很深的联系,虽然有些国家压迫这种联系,但这是不可压迫的。”

“开篇的节目中,众神下世创造了五千年中华文明,这是一个美丽的比喻,很多文化中都有类似的传说。神韵的场景非常美,舞蹈编排也很美,很有艺术性。我特别欣赏的是,他们努力保留和恢复在中国大陆被破坏了的传统文化与艺术。神韵不只是美丽,而且有非常深刻的精神内涵。”

大陆留学生:真希望回到传统的中国社会

来美八个月的中国大陆留学生李芬姐妹俩感叹神韵令人心灵震撼,为能观赏神韵而欣喜、庆幸。妹妹李佳说:“我非常喜欢,她的舞蹈极具中国古典特色,我感觉又回到了传统的中国社会中,很美很美。”

姐姐李芬也是同样的感动,她渴望能与神韵演员同台表演。“我也觉得有种回家一样的感觉。那些神话传说都是我们很熟悉的。象《武松打虎》,真演得栩栩如生。这是我在国外头一次看到我们中华民族的文化演出,真想跟他们一起表演!”